Ofengeschichte

Das Grundprinzip des Kachelofens – Wärme zu erzeugen, zu speichern (z.B. in Steinen) und langsam wieder abzugeben – ist viele tausend Jahre alt. Heinrich Hebgens „Ratgeber Kachelöfen“ (Vieweg Verlag) datiert die ersten Vorläufer der heutigen Kachelöfen auf die Zeit um 2500 vor Christus – damals benutzten die im Alpengebiet und im süddeutschen Alpenvorland lebenden Indogermanen den bronzezeitlichen Pfahlbauofen.

Das Grundprinzip des Kachelofens – Wärme zu erzeugen, zu speichern (z.B. in Steinen) und langsam wieder abzugeben – ist viele tausend Jahre alt. Heinrich Hebgens „Ratgeber Kachelöfen“ (Vieweg Verlag) datiert die ersten Vorläufer der heutigen Kachelöfen auf die Zeit um 2500 vor Christus – damals benutzten die im Alpengebiet und im süddeutschen Alpenvorland lebenden Indogermanen den bronzezeitlichen Pfahlbauofen.

Bei ihm handelte es sich um walzenförmige Gebilde aus Steinen und Lehm, die ursprünglich für das Brotbacken eingesetzt wurden, deren langanhaltende Wärme aber auch die umliegenden Wohnräume versorgte.

Auch die weitere Entwicklung des Kachelofens erfolgte überwiegend im Alpenraum. Ein wichtiger Schritt: In den noch weichen Lehm des Ofens wurden aus Ton gefertigte Töpfe eingedrückt – damit vergrößerte sich die wärmeabstrahlende Oberfläche.

Ab dem 10. Jahrhundert nach Christus verbreitete sich der Lehm- oder Steinofen mit dem Rauchabzug über einen eigenen Schornstein. Ab dem 14. Jahrhundert war es möglich, quadratische Kacheln mit angeformten Rändern herzustellen – die Geburtsstunde des eigentlichen Kachelofens mit einer Ummantelung ausschließlich aus Kacheln. Die ältesten heute noch beheizbaren Öfen dieser Art sind bereits über 500 Jahre alt.

In den darauffolgenden Jahrhunderten machte der Kachelofen – bei prinzipiell unveränderter Technik – alle „Modeströmungen“ mit.

In der Gotik (1200 bis 1500) wuchsen die Kachelöfen zu gewaltigen Türmen mit oft sakralem Charakter.

Auch die weitere Entwicklung des Kachelofens erfolgte überwiegend im Alpenraum. Ein wichtiger Schritt: In den noch weichen Lehm des Ofens wurden aus Ton gefertigte Töpfe eingedrückt – damit vergrößerte sich die wärmeabstrahlende Oberfläche.

Ab dem 10. Jahrhundert nach Christus verbreitete sich der Lehm- oder Steinofen mit dem Rauchabzug über einen eigenen Schornstein. Ab dem 14. Jahrhundert war es möglich, quadratische Kacheln mit angeformten Rändern herzustellen – die Geburtsstunde des eigentlichen Kachelofens mit einer Ummantelung ausschließlich aus Kacheln. Die ältesten heute noch beheizbaren Öfen dieser Art sind bereits über 500 Jahre alt.

In den darauffolgenden Jahrhunderten machte der Kachelofen – bei prinzipiell unveränderter Technik – alle „Modeströmungen“ mit.

In der Gotik (1200 bis 1500) wuchsen die Kachelöfen zu gewaltigen Türmen mit oft sakralem Charakter.

Die Öfen der Renaissance (1525 bis 1675) waren geprägt von italienischen Einflüssen – man baute große Öfen in kubischer Form, erstmals mit abschließenden Simsen.

Standen im Barock (1650 bis 1750) und im Rokoko (1730 bis 1775) überschwängliche Formen im Mittelpunkt, gestaltete man sie während des Klassizismus (1770 bis 1850) sachlicher mit klaren, gegliederten Formen – um im Biedermeier (1825 bis 1850) das Format zu reduzieren und Schmuckformen wie Vasen aufzusetzen. Damals wurden auch erstmals die noch heute üblichen Wärmeröhren aus Blech verwendet, die zu einer schnellen und höheren Wärmeabgabe führten.

Nach Gründerzeit (1872 bis 1895) und Jugendstil (1895 bis 1910), die vergangene Kunstrichtungen wie Neugotik und Klassizismus nachempfanden und neu interpretierten, wurden die Kachelöfen nach dem ersten Weltkrieg nüchterner und sachlicher. Zum Vier- oder Rechteck kamen andere geometrische Grundformen.

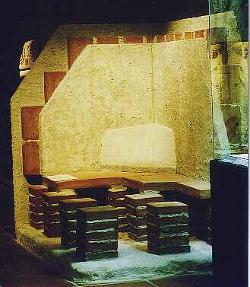

Und heute? Der rustikale Bauernofen ist uns aus vergangenen Zeiten erhalten geblieben, der Kachelofen dient wie eh und je sowohl als Wärmespender als auch als Schmuckstück – und ist mittlerweile mit praktisch jeder Heiztechnik kombinierbar. Und wir blicken wieder in die Vergangenheit: Die hochmodernen Kachelofenwarmluftheizungen finden ihre Vorbilder in der Hypokaustenheizung (siehe unten) der alten Römer.

Standen im Barock (1650 bis 1750) und im Rokoko (1730 bis 1775) überschwängliche Formen im Mittelpunkt, gestaltete man sie während des Klassizismus (1770 bis 1850) sachlicher mit klaren, gegliederten Formen – um im Biedermeier (1825 bis 1850) das Format zu reduzieren und Schmuckformen wie Vasen aufzusetzen. Damals wurden auch erstmals die noch heute üblichen Wärmeröhren aus Blech verwendet, die zu einer schnellen und höheren Wärmeabgabe führten.

Nach Gründerzeit (1872 bis 1895) und Jugendstil (1895 bis 1910), die vergangene Kunstrichtungen wie Neugotik und Klassizismus nachempfanden und neu interpretierten, wurden die Kachelöfen nach dem ersten Weltkrieg nüchterner und sachlicher. Zum Vier- oder Rechteck kamen andere geometrische Grundformen.

Und heute? Der rustikale Bauernofen ist uns aus vergangenen Zeiten erhalten geblieben, der Kachelofen dient wie eh und je sowohl als Wärmespender als auch als Schmuckstück – und ist mittlerweile mit praktisch jeder Heiztechnik kombinierbar. Und wir blicken wieder in die Vergangenheit: Die hochmodernen Kachelofenwarmluftheizungen finden ihre Vorbilder in der Hypokaustenheizung (siehe unten) der alten Römer.